Elevage & Stratégie Nationale Bas Carbone : quelles possibilités ?

En 2050, vous serez plutôt steak, fondue savoyarde, ou blanc de poulet pour respecter la SNBC – Stratégie Nationale Bas Carbone – en continuant de consommer des protéines animales ?

La Stratégie Nationale Bas Carbone, quels objectifs pour l’élevage ?

La France a publié sa 3ème version de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC3), avec comme objectif pour le secteur agricole : -19% en 2030, -46% en 2050 par rapport à 2015.

« Pourquoi nous ? » diront les professionnels du secteur. Et bien car le secteur agricole est le 2ème secteur le plus émetteur après les transports : 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES), dont la moitié liées à l’élevage.

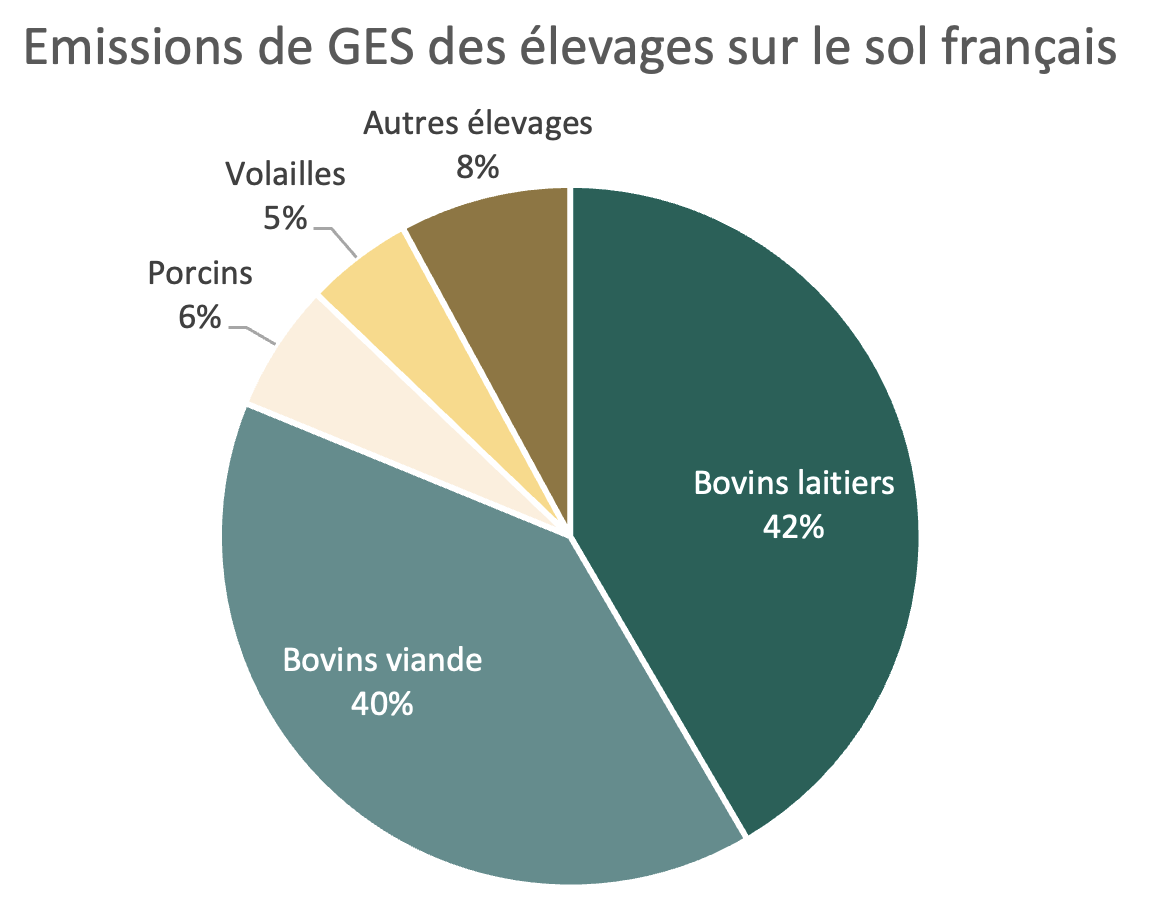

C’est la partie où les vaches sont pointées du doigt, car « responsables » de 82% des GES français de la filière élevage :

L’essentiel des émissions est lié à la fermentation liée à la digestion des ruminants (production de méthane), et aux déjections (bâtiment, stockage, épandage et pâture).

Remarque : Il s’agit des émissions de GES liées aux activités sur le sol français. Les importations végétales liées l’alimentation animale ne sont pas comptabilisées, dont le soja qui représente une part importante de ces importations. Au total, les émissions indirectes sont quasiment équivalentes aux émissions directes des élevages.

Cela impacte également la biodiversité : la culture du soja, principalement importé d’Amérique du Sud, est une cause majeure avérée de déforestation. De plus, la majorité des cultures sont OGM, et donc corrélées à l’utilisation de pesticides de synthèse qui nuisent à la faune et la flore locale.

Et maintenant, on fait quoi ? Des instituts proposent différentes stratégies :

L’INRAE, l’ADEME, l’IDDRI et Solagro proposent des pistes de réflexion ou scénarios à horizon 2030 et/ou 2050.

Deux tendances se dessinent : une vision essentiellement basée sur le calcul des GES et leur optimisation, et l’autre avec une approche plus globale santé – biodiversité – bien-être animal.

Les scénarios s’accordent vers réduction inévitable des cheptels, plus prononcée pour les races bovines produisant de la viande (dits « bovins allaitants »), à des degrés divers : de 40% (INRAE) à 85% (ADEME scénario « génération frugale »).

Remarque : le nombre de vaches allaitantes est déjà en réduction, mais sans lien avec les objectifs de réduction de GES. La cause ? Les éleveurs partant à la retraite ne sont plus remplacés. Les animaux sont alors vendus aux éleveurs voisins, dont les troupeaux s’agrandissent ; ou bien réformés à l’abattoir s’il n’y a pas de repreneur.

Les scénarios envisageant le maintien du nombre d’animaux d’élevage ne respectent pas les engagements de la France. Ils impliquent des efforts supplémentaires d’autres secteurs pour compenser, et nécessitent l’utilisation de technologies captant du carbone qui ne sont pas encore matures. Sans aucune certitude qu’elles fonctionneront un jour…

Première tendance : les GES pour seule boussole

Au vu des émissions de GES des ruminants, la stratégie la plus efficace du point de vue GES consiste à diminuer très fortement le nombre de bovins, notamment allaitants. Les vaches laitières restantes voient leur productivité s’intensifier avec une alimentation plus énergétique (soja OGM et fourrage de maïs dont la culture est gourmande en eau). Les prairies permanentes, riches en biodiversité, voient leur surface réduire pour produire fourrage et céréales pour l’alimentation animale. La viande est majoritairement issue d’élevages de porcs et volailles.

Cependant, la perte de biodiversité associée est très importante. La disponibilité en oméga 3 dans les produits alimentaires diminue elle aussi. Le nombre d’éleveurs chute. C’est la tendance qui se dessine actuellement en ce qui concerne l’intensification des élevages de vaches laitières : fourrages énergétiques, et pâturage réduit à une aire « d’exercice » voire « zéro pâturage » !

Tendance 2 : une vision santé – biodiversité – bien-être animal qui limite la compétition alimentation humaine / animale

Un retour aux races mixtes…

La stratégie est de revenir vers des races mixtes produisant du lait et de la viande pour diminuer le nombre d’animaux, alors que ces deux productions sont actuellement majoritairement assumées par des races distinctes :

Notez la différence de « conformation » entre ces deux races.

… Qui renouent avec leurs origines : une alimentation à l’herbe !

Dans les zones de montagne, l’alimentation des bovins serait essentiellement à l’herbe, avec une part réduite de fourrages énergétiques. Cette stratégie va aussi dans le sens de la préservation de la biodiversité, car les prairies permanentes sont des écosystèmes riches (si non fertilisées ou sur-semées) mais actuellement en déclin. Elle favorise également le bien-être animal, en permettant la sortie des animaux qui peuvent alors mieux exprimer leurs comportements naturels.

Ailleurs, la prairie permanente se combine à d’autres ressources fourragères : prairies temporaires, céréales et légumineuses (luzerne, trèfle) pour une production laitière plus élevée.

Une perte de productivité serait inéluctable (fini la vache laitière à 10 000 kg de lait par an !), en partie compensée par une longévité accrue (entre 9 ans, races mixtes et 11 ans, système laitier herbager) et une augmentation du nombre de vaches « mixtes » produisant lait et viande.

Moins d’animaux, mais pas moins d’éleveurs !

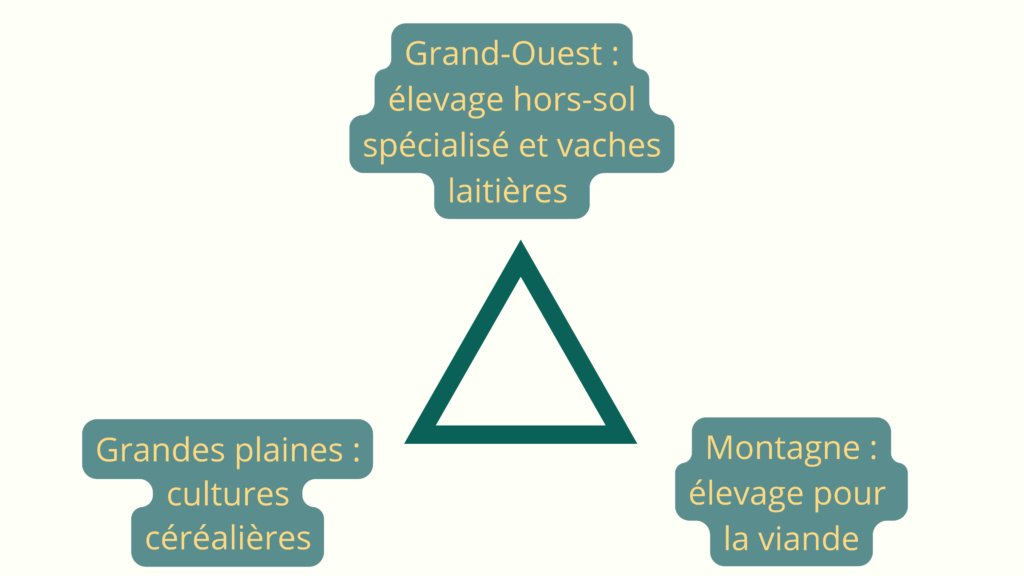

Une réorganisation territoriale a lieu : on réintroduit la complémentarité élevage/culture, qui s’est perdue dans certaines régions. L’élevage est mieux réparti pour sortir du triptyque :

Le nombre d’éleveurs serait donc dans l’ensemble maintenu, voire augmenté sur certaines régions dans lesquelles il est actuellement très peu présent.

La complémentarité élevage/culture permet l’utilisation d’engrais organiques (fumier, lisier) pour enrichir les grandes cultures, ce qui limite le recours aux engrais de synthèse, très polluants. En effet, leur fabrication nécessite de grandes quantités d’énergies fossiles (1kg d’engrais = 1L de pétrole !). Par ailleurs, le découplage élevage / culture favorise le « trop plein » d’engrais épandus. Ils se retrouvent en partie dans les milieux aquatiques, qu’ils viennent enrichir démesurément, perturbant les écosystèmes (phénomène « d’eutrophisation » illustré par les algues vertes).

Le cas des monogastriques (porc, volaille) :

Le cas des monogastriques est intéressant, car leur bilan carbone est bien meilleur que celui des ruminants, mais ils consomment des céréales et des protéagineux dont la production est en compétition avec la production d’alimentation humaine. Dans une optique d’amélioration d’autonomie alimentaire, et donc de réduction – voire d’arrêt ! – des importations de soja / protéines végétales, leur nombre doit également être réduit. Les monogastriques sont ici vus comme une production complémentaire mais non principale de protéines animales.

Les scénarios prenant en compte le bien-être animal voient le niveau « standard » en élevage monogastriques devenir résiduel (10 % des élevages) au profit d’un remplacement progressif par productions sous signe de qualité, qui se partagent pour moitié entre label Agriculture Biologique et autres labels (type Label Rouge ou Certification).

Une évolution de la consommation de produits animaux :

Dans les études compatibles avec les objectifs de la SNBC, la baisse totale de la consommation de viande se situe entre 40 et 50%, pour une baisse identique de GES. Cela représente 90 et 100g/j en 2050.

Revenir à un ratio protéines animale / végétales de 50% / 50% est d’ailleurs préconisé dans le Plan National Nutrition Santé, contre 70% / 30% actuellement. De plus, l’adoption de régimes à base de plantes peu transformées pourrait se traduire par des économies de milliards d’euros dans toute l’Europe en coûts de soins de santé !

Le défi ? Sensibiliser les consommateurs, et les accompagner dans l’évolution de leurs régimes alimentaires. Notamment en intégrant les légumineuses au menu, bien moins chères que la viande, pour compenser le surcoût de cette dernière.

Enfin, pour éviter de fausser nos émissions de GES, il convient d’éviter le report sur une consommation de produits animaux importés d’autres pays, qui ne sont pas comptabilisés dans les calculs de GES. Ces produits, souvent moins chers et issus de pratiques moins-disantes, sont tentants aussi bien pour le consommateur en grande surface que pour la restauration collective.

Cette deuxième tendance soulève bien entendu de multiples questions :

Rémunération des éleveurs ? Accessibilité de ces produits animaux plus onéreux ? Mise en place d’une réelle stratégie politique, économique et technique ?

Ces sujets seront évoqués dans d’autres articles ou vidéos !

Sources :